1迫りくる超高齢化社会

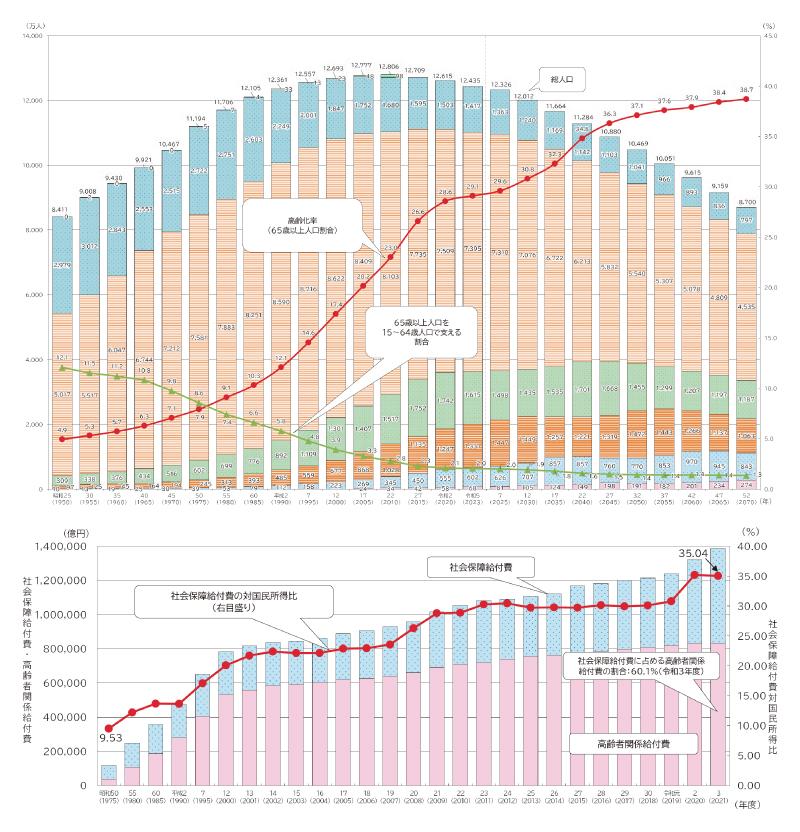

内閣府の統計によると、令和5年10月1日現在、65歳以上人口は3,623万人となり、総人口に占める割合は29.1%となりました。 令和22年には34.8%に達すると推計されており、国民の3人に1人が高齢者となる時代が来ると言われています。

高齢化の進行に伴い、社会保障給付費(年金・医療・福祉その他を合わせた額)への影響も大きくなっています。令和3年度の社会保障給付費は過去最高の水準となり、その中でも高齢者関係の給付が占める割合は60.1%、金額にしておよそ83兆円となっています。

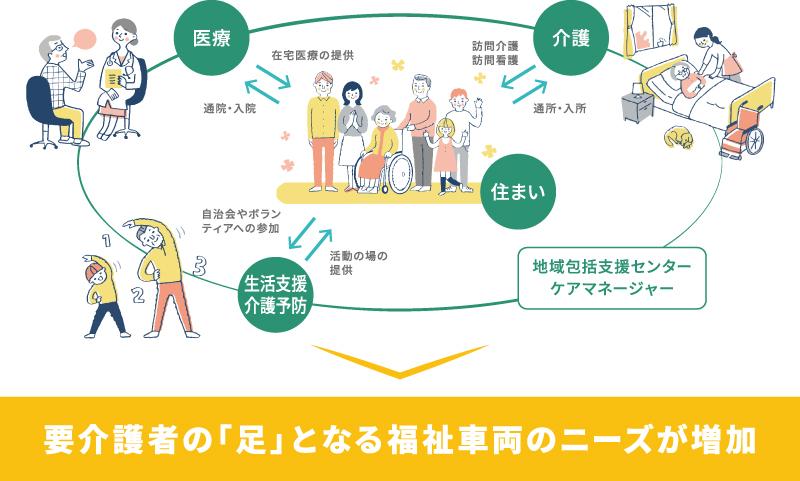

増大する社会保障費や、人口減による担い手の減少に対応するため、厚生労働省は「地域包括ケアシステム」を推進しています。これは、高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で生活を続けられるように支援する仕組みで、病床の圧迫や介護スタッフの減少といった課題を解決し、かつ「自分らしい暮らし」を最後まで保障するものです。

2地域包括ケアシステムの推進

高騰する社会保障費の削減・および高齢者の自分らしい暮らしの実現のため、政府は「地域包括ケアシステム」の構築を推進しています。地域包括ケアシステムとは、これまでの過剰な病院頼みから脱却すべく、高齢者が住み慣れた住まいで安心して暮らせるように、医療・介護・生活支援などの各分野が相互に連携し、支援していく体制のことを指します。

地域包括ケアシステムにおいて、高齢者は、必要に応じて住まいから病院や介護施設、老人クラブなどに移動することになり、足となる福祉車両のニーズも必然的に増加すると見込まれています。

3福祉車両とは?

福祉車両とは、お身体の不自由な方・ご高齢の方が使いやすいように、工夫・改造が施された車両のことを言います。

福祉車両には、大きく分けて「介護車」「自操車」の2種類があり、「介護車」は車の乗り降りに負担を感じる方の乗降をサポートする車両です。シートが回転・昇降して乗り降りをしやすくしたり、車いすのまま乗車できる装備がついています。

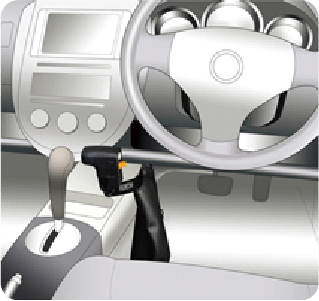

「自操車」は、手足が不自由な方でも運転ができるよう、運転補助装置を取り付けた車両です。手でアクセル・ブレーキが操作できたり、片手・片足で運転できるような装置が搭載されています。

シート乗降サポート

車イスのまま乗降

運転サポート

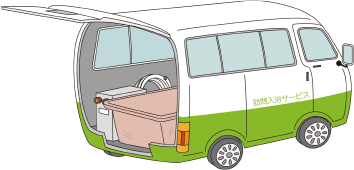

特殊車両(訪問入浴車 他)

4福祉車両のニーズ

以上の背景から、福祉車両のニーズは今後増加し、個人の介護者による需要増にくわえ、福祉車両を所有する介護施設なども稼働が増えることで、車検・修理時の代車需要も増加すると見込まれています。

一方、手軽に使えるレンタカーはまだまだ台数が少なく、最寄りの店舗に福祉車両がないというケースも多く見受けられます。また、代替手段としてのサポートタクシーは、サポートチャージも発生し、一般タクシーに比べ料金は割高です。

そのため、安価に利用できる「福祉車両専門レンタカービジネス」には、大きなニーズとメリットがあります。